时间:2025-07-24 来源:每日甘肃 0 次浏览

“玉,石之美者。”谦谦君子,比德于玉。在古人心中,“玉”意味着美好、高贵与纯粹。在中华文明的长河中,玉文化绵延流传至今。

中华先民发现玉、雕琢玉、使用玉、钟爱玉,赋予了玉丰厚的精神文化内涵,遗存下来保留至今的大量玉文物见证了中国文明史的起源、形成与发展。

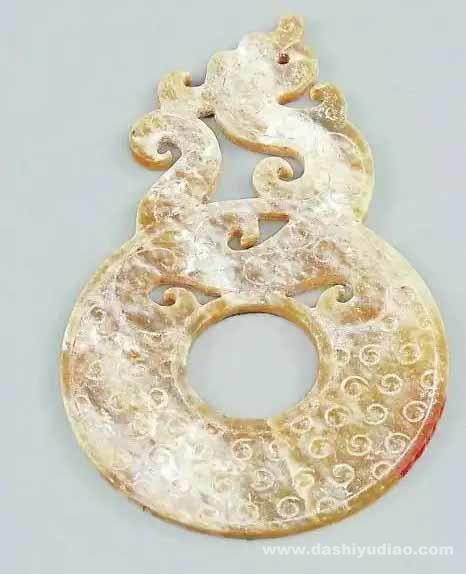

汉代镂雕龙纹玉璧

甘肃省博物馆作为西北地区重要的文化殿堂之一,以其丰富的文物藏品和深厚的文化底蕴吸引了众多游客前来参观。在馆藏文物中,玉器是较为重要的历史遗存。甘肃省博物馆的馆藏玉器以齐家文化为核心,串联起新石器时代至青铜时代的文明脉络,展现了黄河流域玉文化的独特魅力。

著名国学大师季羡林曾说:“如果用一种物质代表中华文化,那就是玉。”著名考古学家苏秉琦先生曾表示:“玉是传统价值观念的综合体现物。而这一文化现象为中国所独有而且长盛不衰。”玉器不仅是工艺与审美的结晶,更是古代社会制度、宗教信仰与文化交流的见证。本期通过深入解读甘肃省博物馆馆藏玉器,一同探索它们背后的历史与艺术魅力。

各个时期的玉器发展

甘肃省博物馆馆藏的玉器,涵盖了从新石器时代到近现代的各个历史时期,种类繁多,工艺精湛。这些玉器不仅展示了古代玉器制作工艺的高超水平,还反映了不同历史时期的社会文化、宗教信仰、审美观念等方面的变迁。

新石器时代:新石器时代是玉器制作的重要时期,甘肃省博物馆收藏的齐家文化玉器便是这一时期的代表。齐家文化(约公元前2200年—公元前1600年)是新石器时代晚期至青铜时代初期的重要文化类型,以甘肃、青海、宁夏为中心,其玉器以材质多样、工艺精湛、功能丰富著称。齐家文化玉器的发现始于20世纪初,但系统研究则依托于近年来的考古发掘。甘肃省博物馆联合中国社会科学院考古研究所等单位,通过多省协作,汇集了甘肃、青海、宁夏等地出土的玉器精品。例如,青海民和喇家遗址出土的玉璧、玉琮,宁夏固原出土的玉斧等,均展现了齐家文化玉器的广泛分布与高度统一性。

齐家文化玉器以透闪石玉为主,兼有绿松石、蛇纹石等材质。其工艺技术已具备切割、钻孔、抛光等成熟流程,尤其是管钻技术的应用,使玉器形制更加规整。齐家文化的玉器以其厚重质朴、气魄宏大的特点著称,如馆藏的齐家文化玉璧、玉琮等,都体现了这一时期的独特风格。这些玉器在制作过程中,采用了精湛的琢磨技艺,展现了古代先民们对玉器的热爱和追求。

商周时期:商周时期,玉器制作技艺进一步发展,出现了更多精美的玉器。馆藏的商周时期玉器,如玉璜、玉人等,在制作工艺上更加精细,线条更加流畅,造型更加优美,不仅具有实用价值,还具有较高的艺术价值。

秦汉时期:秦汉时期,玉器在礼仪、装饰等方面的应用更加广泛。馆藏的秦汉时期玉器,如玉眼盖、玉璧等,都体现了这一时期的玉器风格。这些玉器造型更加独特,具有较高的历史和文化价值。

唐宋明清时期:唐宋明清时期,玉器制作技艺达到了巅峰。馆藏的唐宋明清时期玉器,如玉带钩、白玉鹅、玉带板等,线条更加流畅,造型更加优美,同时,这些玉器还反映了当时社会的审美观念和文化氛围。

西周玉蝉

这件玉器长3厘米、宽1.9厘米,1972年灵台县白草坡M2出土。玉质为青玉,圆雕工艺。整体呈扁平蝉形,两面线刻蝉首、身、翼、足等部位。蝉首宽大,圆睛尖嘴,嘴部有一圆细穿孔。前肢前伸于头之两侧,呈趴伏状;身呈三角形,以两道复线表现节纹,前宽而尾尖;两翼伸张,后肢外撇,与尾构成三个突出部分。

玉蝉是一种常见的古代玉器。在古人看来,蝉是清高声远、洁身自好的象征,因此蝉的造型很早就为中国先民所使用,生以为佩,死以为琀。西周以来,人们相信玉有使尸身不腐的作用,春秋战国以后,人们开始在逝者口中放置小件玉器。而放置于逝者口中的玉器就称之为玉琀,其中最为常见的就是玉琀蝉。至汉代盛行厚葬,因此这种风俗到汉代尤为流行,成为一种普遍的习俗。自汉代以来,皆以蝉的羽化比喻人能重生,寄托着人死后蛰伏于地下精神不灭、生命往复,有朝一日像蝉一样破土而出、获得新生的愿望。

西周玉人形铲

玉人形铲高17.6厘米,1967年灵台县白草坡M1出土。圆雕工艺,人物裸体站像。发辫虎首蛇身盘成堆髻。长脸,阔鼻,深眼窝,大耳,厚唇前突,两手捧腹,两腿间呈“8”形镂空,双足并拢作铲形。

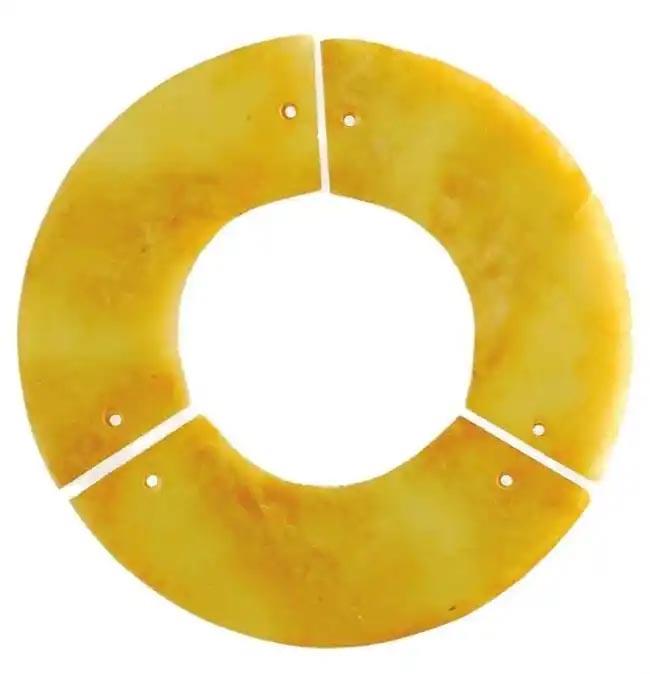

西周至春秋时期玉璜

玉璜长11.5厘米、宽3.5厘米、厚0.3厘米,征集所得。青玉料,色灰白,有黄褐或灰白沁斑,质地细润透亮。弧形片状,共三块。每块两端边齐直,并各有一个单面钻小孔,制作规整。

玉璜,是一种佩戴饰物。在中国古代与玉琮、玉璧、玉圭、玉璋、玉琥等,被人们认为是“六器礼天地四方”的玉礼器。《周礼》记载:“以玉作六器,以礼天地四方:以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”六器之中的玉璜、玉琮、玉璧、玉圭等四种玉器,历史最悠久,早在新石器时代就已出现,是玉组佩组成部分,由不同种类玉饰穿缀而成,结构和形式复杂,在不同时期和地域玉组佩更是演变出了不同的款式。此外,玉璜从新石器时代早期开始一直是女性的象征,并仅限于个人饰件体现其社会地位的象征性。步入良渚时期后,琮、璧和钺开始超越个人饰件的范畴,成为重要的社会权力象征,标志着社会复杂化进程加速,社会成员的地位、等级和财富分化明显加剧。

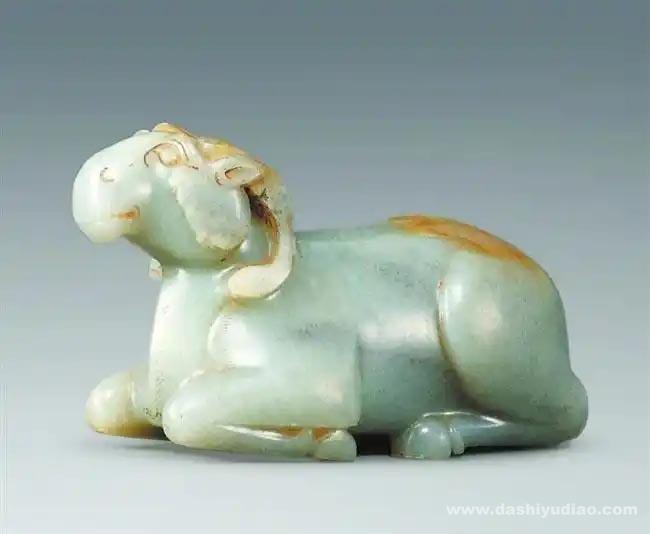

青白玉卧羊(本文图片由甘肃省博物馆提供)

青白玉卧羊高8厘米、长15厘米、宽6厘米,武威市灵均台旧址出土。青白玉质,微透绿色,表皮局部有黄褐斑,造型饱满,碾磨光滑。圆雕成卧羊。昂首,大眼圆睁前视,双角向后下弯并紧贴颈背,双耳后贴角侧,四腿曲于腹下,呈静卧姿势。眼、鼻、嘴俱用阴线刻出。

“水之精为玉,土之精为羊”。在中国数千年玉文化长河中,羊一直是玉雕工匠最喜欢雕琢的动物之一。古人认为羊是吉祥的生灵,羊亦是美好的象征,这或许与羊的形体肥美、性格温顺有关,从而羊也隐含着吉祥、德望、公正的象征意义。从造型艺术上看,不同时期的玉羊都有自身的特点。从目前的考古发掘和考古资料中可知,玉羊最早出现在3000多年前的商代,此时期玉器中羊的形象,皆为正视羊首,多系半圆雕为之。造型轮廓简练,细长眉,“臣”字目,眼、鼻、角等部位夸张处理。表面细节皆以双钩阴刻技法雕琢,线型由两条较匀细的平行阴刻线组成。羊首之双角,并置于额头上方,作盘卷状,向外展伸,尖端亦朝外,额头或有套菱纹装饰。

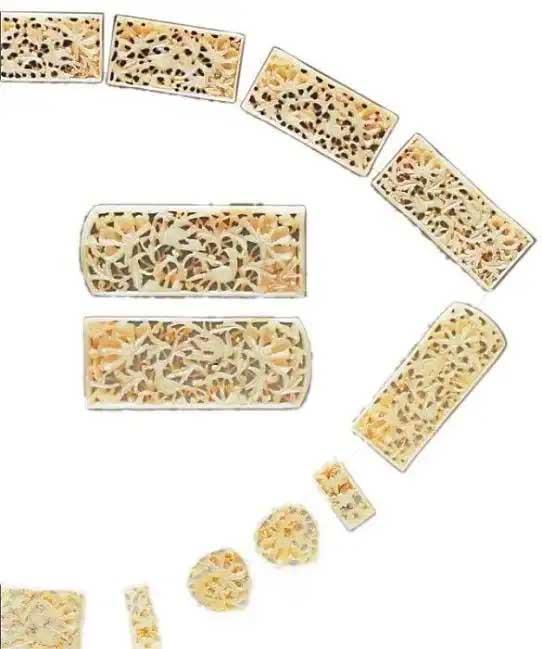

明代雉鸡牡丹纹镂空玉带板

排方长5.1厘—7.6厘米、宽3.3厘米、厚0.7厘米,1955年兰州市上西园明墓出土。青灰色和田玉镂雕而成,包括三台1、弼辅4、圆桃4、铊尾2、排方7,均透雕牡丹花枝,边缘有界栏。其中四块较大的长条排方,雕饰最为精美,于繁花密叶间配置一对雉鸡,构图繁缛,富于变化,显示出工匠高超的技术造诣。

佩戴玉带的等级制度始于唐代,延续至明清时期。在唐代官员的服饰特点是穿长衫,所以腰间要用革带束住,玉带板是装饰于腰带上的饰件,玉带板是镶嵌于皮革腰带上的玉饰物,在带身的方形或椭圆形玉板称作带銙(排方),带末端的圆首矩形玉片称为铊尾。这些玉带板背面四角有穿孔,可以镶附在衣带上。玉带板既是装饰品,又是实用品,同时还代表佩戴者的官职,是显示权位尊卑的象征,在唐代文武三品官以上才能使用玉带板,而且官品大小不同,所佩戴的玉带板数量和质量也不相同。

玉器风格及文化内涵

甘肃省地处古丝绸之路的核心地段,其玉器在造型和纹饰上呈现出中原与西域文化交融的特点。例如,汉代玉器常以瑞兽、龙凤为主题,线条流畅且注重对称性,既继承了中原礼制文化的庄重感,又吸收了西域艺术中夸张的动态表现。

此外,馆藏玉器的历史分期具有多样性。从史前至商周时期玉器以实用器为主,如玉斧、玉琮等,造型古朴,纹饰简约,体现早期玉器作为工具和礼器的双重功能。汉唐宋元时期玉器工艺达到高峰,如汉代玉带钩、玉佩等,雕刻精细,纹饰繁复,常见螭龙、云纹等图案,彰显贵族身份与权力象征。明清时期玉器受民间艺术影响,玉器风格趋向生活化,如玉鹅、玉带板等实用器物增多,纹饰更注重吉祥寓意。

甘肃玉器多采用本地玉石资源,质地温润且色泽多样。雕刻技法上,既有传统的阴线刻、浮雕,也可见镂雕和圆雕技艺,材质与工艺具有独特性。玉器的文化内涵也具有多样性:(1)中国古代礼制与权力的象征。玉器自古是等级制度的物化体现。甘肃省博物馆馆藏玉刀、玉钺、玉璧等礼器,反映了“以玉事神”的祭祀传统和“君子佩玉”的道德规范。(2)宗教与信仰的载体。馆藏的齐家文化玉璧反映着古人“天圆地方”的宇宙观,玉器中的瑞兽纹饰,同时兼具辟邪与祈福功能,反映着古人精神信仰的世俗化需求。(3)丝路文明的见证。馆藏玉器中西周时期的玉人则带有胡人形象,展现了丝绸之路上的多元文化交流。(4)自然与和谐的审美追求。中国古代玉器强调“天人合一”的理念,甘肃玉器亦不例外。玉雕常保留原石的自然形态与色泽,如青玉钺。此外,纹饰中的动物、植物纹样,均体现对自然美的体悟与和谐共生的哲学思想。

在中华文明长河中,玉器以其独特的魅力和文化内涵成为历史的见证者和文化的传承者。甘肃省博物馆馆藏的玉器藏品,既是中国古代玉器艺术的缩影,也是甘肃作为丝绸之路重要往来通道的文化见证。其风格兼具历史厚重感与多元创新性,文化内涵则涵盖礼制、宗教、民俗等多个层面。

(作者:张皛雨 单位:甘肃省博物馆)

欢迎关注中国玉雕大师艺术网编辑部微信

编辑:王子明

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。文字内容未经本站证实,请读者仅作参考。